Dr. Baijayanti Roy, in Indien geboren und heute in Frankfurt tätig, erforscht die verflochtenen Geschichten Deutschlands und Indiens im 20. Jahrhundert, insbesondere während der Nazizeit. Sie zeigt, wie deutsche Wissenschaftler und politische Akteure mit indischen Nationalisten wie Subhas Chandra Bose interagierten – eine Mischung aus Ideologie, Ehrgeiz und Opportunismus. Indem sie aufdeckt, wie akademisches Wissen über Indien für die Propaganda Hitlers instrumentalisiert wurde, verdeutlicht Roy die engen Verbindungen zwischen Wissenschaft, Macht und Politik – und die Spuren völkischen Denkens, die bis in den modernen Hindu-Nationalismus reichen.

Dr. Roy, Sie sind in Indien aufgewachsen und forschen nun in Deutschland. Was hat Sie motiviert, Ihre akademische Laufbahn in Frankfurt zu verfolgen – und warum gerade in Deutschland?

Meine Eltern waren beide renommierte Historiker und promovierten an der Sorbonne in Paris. Sie sprachen Französisch und hatten europäische Freunde, die uns regelmäßig besuchten. Auch sie selbst reisten häufig nach Frankreich. So war ich von klein auf europäischer Kultur und Gedankenwelt ausgesetzt. Mein Interesse an deutscher Geschichte habe ich von meinem Vater geerbt. Obwohl er ein Experte für das mittelalterliche Indien war, faszinierte ihn besonders die Geschichte des Dritten Reichs. Als Teenager stieß ich auf seine Bücher zu diesem Thema – und war sofort gefesselt.

Später studierte ich Geschichte am Presidency College und an der Universität Kalkutta, mit Schwerpunkt auf Europa von der Reichsgründung 1871 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals träumte ich davon, eine Promotion über die Nazizeit in Deutschland zu machen – ich dachte, es würde ein Traum bleiben.

Dann kam alles zufällig: Mein Mann fand eine Stelle in der Privatwirtschaft, wir zogen nach Deutschland und schließlich in die Nähe von Frankfurt. Ich war entschlossen, meinen Traum zu verwirklichen und eine Promotion über Nazi-Deutschland zu schreiben. Ich hatte zwar nicht die Absicht, eine akademische Karriere einzuschlagen, aber die Promotion gab mir einen intellektuellen Freiraum, ein Leben für den Geist, das mich von den Anforderungen als Vollzeit-Mutter und Hausfrau abgrenzte.

Ihr zentrales Forschungsinteresse liegt, wie Sie sagen, in den Beziehungen zwischen Deutschland und Indien im 20. Jahrhundert. Wie entstand dieser Fokus – sowohl biografisch als auch akademisch? Gab es einen entscheidenden Moment, der Ihren wissenschaftlichen Pfad geprägt hat?

Mein Hauptinteresse galt zunächst der Zeit des Nationalsozialismus. Meine Doktorarbeit, die später meine erste Monografie wurde, behandelte Albert Speer – Hitlers Architekten und späteren Rüstungsminister. Die Arbeit daran hat mich dermaßen gefesselt, dass ich tiefer in die Forschung zu Nazi-Deutschland eintauchen wollte, obwohl die deutsche Wissenschaft nicht unbedingt einladend für „Außenseiter“ wie mich ist – in meinem Fall eine farbige Frau, die weder in Deutschland geboren noch aufgewachsen ist.

Während der Promotion wurde mir bewusst, dass es vielfältige historische Verbindungen zwischen Deutschland und Indien gibt. Zum einen war da Subhas Chandra Bose und seine Zeit in Berlin, zum anderen Generationen deutscher Gelehrter, die sich akademisch für Indien, insbesondere für Altindien und Sanskrit, interessierten. Warum faszinierten diese Wissenschaftler Sanskrit? Meine erste Untersuchung zu Max Müller offenbarte einige spannende Verbindungen zwischen deutscher Indologie und dem Nationalsozialismus. Besonders inspiriert hat mich ein Artikel von Sheldon Pollock über die Art und Weise, wie einige deutsche Indologen ihr Wissen über das ‚arische Indien‘ nutzten, um Aspekte der Nazi-Ideologie zu legitimieren. Mir wurde klar, dass zu diesem Thema kaum geforscht wurde, und ich beschloss, tiefer zu gehen.

Ich integrierte dann auch die Verbindungen zwischen Boses antikolonialem Nationalismus und der Nazi-Politik, um die Rolle deutscher Indologen bei ihrer Unterstützung der Nazis zu analysieren. Das Ergebnis ist mein zweites Buch.

Wenn Sie deutsche Indologen und Institutionen während des Dritten Reichs, die mit indischen Akteuren interagierten, betrachten: Waren das eher Gefolgsleute, ideologische Mitläufer oder strategische Opportunisten?

Die Kategorien sind oft verschwommen. In vielen Fällen vereinten sich alle Aspekte. Ein dominierendes Motiv war der Ehrgeiz der Akteure. Meist waren die Gelehrten bereit, ihr Wissen über Indien gegen berufliche Vorteile einzutauschen. Mit Kriegsbeginn spielte in einigen Fällen auch die eigene Sicherheit eine Rolle – das Engagement bestimmter Institutionen als Wissensquelle schützte so manche vor dem Fronteinsatz.

Sie beschreiben die Entwicklung der indisch-deutschen Beziehungen von der Weimarer Republik bis zur Nazizeit. Wie entscheidend waren frühe Figuren wie Taraknath Das, Virendranath Chattopadhyay und A.C.N. Nambiar? Ich bin mir nicht sicher, ob Bose ohne deren Vorarbeit in Nazi-Deutschland überhaupt einen Partner hätte finden können?

Jeder dieser Männer trug in unterschiedlichem Maße zu indisch-deutschen Beziehungen bei. Chattopadhyay war ein gewissermaßen ein Pionier, der sukzessive die deutsche Regierung dazu brachte, ein gewisses Maß an Unterstützung oder zumindest Schutzraum für die indische Diaspora und ihre antikolonialen Aktivitäten in Deutschland zu bieten.

Taraknath Das war während des Ersten Weltkriegs aktiv und gründete in den 1920er und 1930er Jahren das Indien-Institut der Deutschen Akademie, um gemäßigte indische Nationalisten zu fördern. Mit der Machtergreifung der Nazis wurde Das zum einem teilweisen Apologeten, ohne ein unkritischer Bewunderer zu sein. Er verließ Deutschland 1934, ohne die Nazis offen zu kritisieren.

Nambiar hingegen begann als Marxist, arbeitete mit Chattopadhyay zusammen und geriet nach der Machtübernahme der Nazis in Haft. 1942 kehrte er für Boses Free India Centre zurück, leitete das Zentrum nach Boses Abreise und kooperierte erfolgreich mit den Nazis, einschließlich SS und Gestapo – das war keine Selbstverständlichkeit.

Sagen wir so: Boses Aktivitäten wurden durch die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs erleichtert: Das „Sonderreferat Indien“ des Auswärtigen Amts hatte die Strukturen des früheren India Independence Committee im Blick, das Chattopadhyay anführte. Es war also ein organisatorisches Erbe, nicht eine individuelle Person, die Bose unterstützte.

Sie zeigen, wie akademisches Wissen über Indien für Nazi-Propaganda missbraucht wurde. Welche Relevanz hat diese Erkenntnis für die heutige Debatte über die politische Verantwortung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern?

Die Verbindung von Wissen und Macht ist ein ewiges, immer wieder diskutiertes Thema. Wir sehen das heute überall: In Indien verschieben sich Lehrpläne und die Gewichtung bestimmter Historiker. In Deutschland sorgen aktuelle Krisen wie der Gaza-Konflikt für Spannungen. Karriereinteressen oder schlicht das Überleben beeinflussen, welche politischen Positionen Wissenschaftler unterstützen oder wo sie schweigen, auch angesichts von Geschichtsverfälschung oder Menschenrechtsverletzungen.

Diese Zusammenarbeit zwischen völkisch-ideologischem Denken und indischem Antikolonialismus wirkt für mich paradox. Welche langfristigen Effekte sehen Sie heute, vor allem im modernen Hindu-Nationalismus?

Die Zusammenarbeit zwischen deutschen Regierungen (es waren ja verschidene Epochen) und indischen Nationalisten war strategisch, um das britische Empire zu destabilisieren. Während der NS-Zeit wurden Inder zunächst wenig gewertschätzt – sie wurden erst im Zweiten Weltkrieg mit einem gewissen Respekt behandelt. Allerdings wurden sie nie als „Arier“ anerkannt.

Frühe hindunationalistische Ideologen wollten Indien als hindu-arisches Land darstellen, beeinflusst von deutscher Indologie. Einige Spuren dieser Ideen finden sich noch heute in der Idee einer „hinduistischen Volksgemeinschaft“.

Lassen Sie uns die Reichspogromnacht 1938 und die Pogrome in Gujarat 2002 nebeneinanderstellen: sehen Sie Parallelen in staatlicher Passivität, Gewalt und ideologischer Legitimation?

Ich habe dazu bereits Artikel veröffentlicht. Die Ähnlichkeiten sind schockierend, und dennoch gibt es signifikante Unterschiede – Zeit, Ort und kulturelle Kontexte spielen dabei eine Rolle.

Wo sehen Sie in Ihrem Forschungsfeld blinden Flecken – in deutschen Archiven oder in der indischen Erinnerungskultur vielleicht? Was sollte die Forschung in Zukunft angehen?

Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Subhas Chandra Bose und dem NS-Staat muss meines Erachtens kritischer und tiefgehender untersucht werden als bisher. Historiker sollten dieses Kapitel weniger emotional und mit größerer analytischer Distanz betrachten.

Vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch.

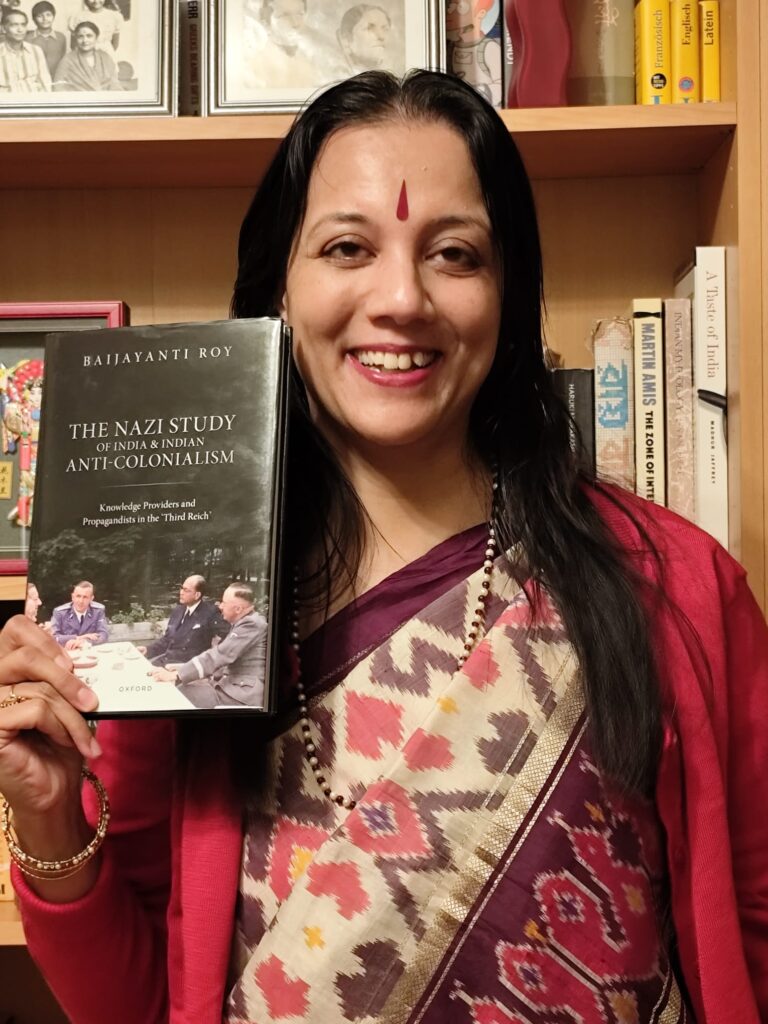

Buch: „The Nazi Study of India and Indian Anti-Colonialism“

The Nazi Study of India and Indian Anti-Colonialism by Dr. Baijayanti Roy is the first comprehensive analysis of the intellectual and political entanglements between German scholars of India, non-academic “India experts,” Indian anti-colonialists, and institutions of the Nazi state. The book examines how knowledge about India – its colonization, languages, and independence movement – was strategically deployed to serve Nazi political and propaganda goals. Through detailed case studies of four key organisations, including the India Institute of the Deutsche Akademie and the Indian Legion of the German Army, Roy exposes how German Indologists and other intermediaries exchanged their expertise for professional advancement, funding, and influence. By revealing these “patterns of collaboration” between academia and authoritarian power, the book sheds light on the moral and political compromises underpinning the pursuit of knowledge under the Third Reich.

„The Nazi Study of India and Indian Anti-Colonialism“ von Baijayanti Roy, Oxford Press