(click here for English version)

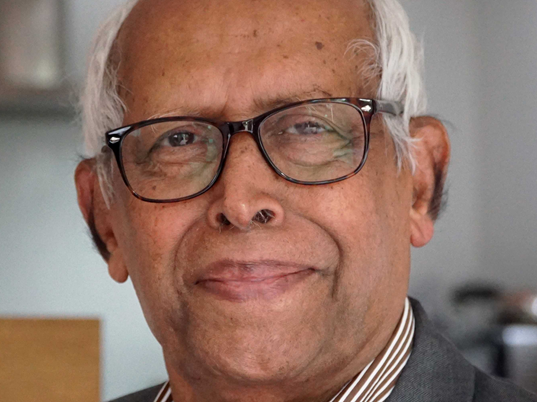

Jose Punnamparambil (*1936) zählt zu den bedeutendsten deutsch-indischen Publizisten der Gegenwart. Seit seiner Ankunft in Deutschland 1966 setzt er sich journalistisch, kulturell und sozial für die Verständigung zwischen Indien und Deutschland ein. Mit der Zeitschrift „Meine Welt“, zahlreichen Büchern und Dokumentarfilmen prägte er den deutsch-indischen Dialog maßgeblich. Für sein Lebenswerk erhielt er das Bundesverdienstkreuz und den Tagore-Kulturpreis. Im Interview mit mir blickt Jose auf sein Wirken zurück – von seinen Wurzeln in Kerala über seine Anfänge in Deutschland. Er spricht über die Herausforderungen und Ziele seiner Arbeit, vor allem die differenzierte Darstellung der indischen Diaspora und die Förderung kulturellen Verständnisses. Dabei betont er die Wichtigkeit, Klischees zu überwinden und Brücken zwischen den Gesellschaften zu bauen – ein Anliegen, das er bis heute weiterverfolgt. Sein Erfahrungsschatz ist ein wertvolles Vermächtnis für kommende Generationen, das den deutsch-indischen Dialog nachhaltig stärken und neue Brückenbauer inspirieren kann.

Rückblick auf ein bewegtes Leben

Jose, Du bist 1966 nach Deutschland gekommen – ursprünglich für ein Jahr, geblieben bist Du bis heute. Was waren die prägendsten Momente Deiner Ankunft und Integration, und wie haben sie Deinen weiteren Weg beeinflusst?

Ich kam im November 1966 mit einem Stipendium des Bundespresseamtes für eine einjährige Journalistenausbildung nach Deutschland. Das Stipendium wurde durch einen aus Kerala stammenden indischen Priester vermittelt, der damals an der Bonner Universität Theologie studierte. Er hatte gute Verbindungen zu CDU-Politikern in der Regierung. Gleich im Dezember nahm dieser Priester mich nach Münster mit zur Teilnahme an einer Tagung für indische Studenten in Deutschland. Meine Gespräche mit diesen Studenten aus Kerala, die bei der Tagung mehrheitlich anwesend waren, erweckten in mir den starken Eindruck, dass sie über Indien und seine aktuelle Situation doch sehr schlecht informiert waren. Die Berichterstattung über Indien in den deutschen Medien war damals einerseits sehr dürftig und die Deutschsprachkenntnisse der indischen Studenten andererseits auch sehr defizitär, um sich aus vorhandenen deutschen Quellen über Indien ausreichend zu informieren. So habe ich in einer Diskussionsrunde mit den keralesischen Studenten den Vorschlag gemacht, einen monatlich erscheinenden Heimatbrief in ihrer Malayalam-Sprache zu veröffentlichen, mit dem Zweck, die aus Kerala stammende indischen Gemeinschaft über die aktuellen Entwicklungen in Indien, insbesondere in Kerala, zu informieren und auch über ausländerbetreffende Veränderungen in der deutschen Gesetzgebung aufzuklären.

Wie wurde Dein Vorschlag aufgenommen?

Positiv! Aber die Frage blieb, wer das Projekt gründen und durchführen solle und woher die Finanzierung dafür käme. Der indische Priester zeigte sich sehr beeindruckt von meinem Vorschlag und sagte Unterstützung zu, auch in finanzieller Hinsicht. So haben wir beide gemeinsam nach Ende der Tagung das erste kleine Infoblatt „Heimatbrief“ auf Malayalam veröffentlicht. Ich wurde der verantwortliche Redakteur des Nachrichtenblattes. So begann meine fast 58-jährige Journalistenlaufbann in Deutschland! 1973 habe ich eine regelrechte Malayalam-Zeitschrift namens „Ente Lokham“ gegründet und war 10 Jahre lang der verantwortliche Redakteur.

Auch die Caritas spielte eine Rolle…

Ja, das war ebenfalls ein weiterer wichtiger Moment in meinen Anfangsjahren, als ich bei einer Tagung 1967 die für Integrationsfragen der neu nach Deutschland eingewanderten indischen Krankenschwestern zuständige Referentin beim Caritasverband für die Stadt Köln, Frau Anni Jülich, kennenlernte. Diese Begegnung führte zu einer jahrzehntelangen engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Caritas Köln sowohl im Bereich Integration und Eingliederung indischer Krankenschwestern und deren Familien als auch bei Projektförderungen zur Vertiefung deutsch-indischer Freundschaft und Völkerverständigung.

Bedeutung der Zeitschrift „Meine Welt“

1984 hast Du die deutschsprachige Zeitschrift „Meine Welt“ gegründet, um den deutsch-indischen Dialog zu fördern. Welche Ziele hattest Du damals, und wie hat sich die Rolle der Zeitschrift über die Jahre entwickelt?

Man muss wissen, dass als ich 1966 nach Deutschland kam, hier ca. 20 000 Inder/innen lebten, die meisten von ihnen waren Studenten. In den 1960er und 1970er Jahren kamen etwa 5.000-6.000 junge Frauen aus dem südindischen Kerala, um hier im krankenpflegerischen Bereich ausgebildet oder tätig zu werden. In den 1970er Jahren heiratete die große Mehrheit dieser Damen Männer aus ihrem Heimatstaat, brachte sie nach Deutschland and gründete hier Familien. Das war die Zeit, als „Meine Welt“ gegründet wurde. Ich möchte aus aus dem Editorial der ersten Ausgabe der Zeitschrift zitieren:

„Viele von ihnen sind hier voll integriert. Sie beherrschen die deutsche Sprache, haben einen festen Job und ihre hier-geborenen Kinder besuchen schon die Schule, das Gymnasium oder die Universität. Sie investieren ihre Ersparnisse in Eigentumswohnungen oder Häuser. Sie sind, kurz gesagt, ein fester Bestandteil des deutschen Bürgertums geworden….Die Inder leben nicht in Ghettos, sondern zerstreut unter den Deutschen, in Dörfern und Städten. Sie haben Deutsche als Nachbarn, Freunde und Bekannte. Ihre Kinder spielen, essen, lernen, denken und träumen mit deutschen Kindern.

Durch die Anwesenheit von so vielen Indern über so viele Jahre ist das Interesse and Indien in Deutschland gewachsen. Viel mehr Deutsche essen heute indisch, besuchen Indien, kaufen indische Sachen und genießen indische Musik und Tanz als es in der Vergangenheit der Fall war. Ihnen bieten Inder und Indien neue Möglichkeiten zu Erfahrungserweiterung.

All dies zeigt, dass hier eine bescheidene deutsch-indische Gemeinschaft schon entstanden ist. Diese Gemeinschaft ist die Zielgruppe unserer Zeitschrift. Auf ihre Bedürfnisse orientiert, in ihren Träumen, Konflikten und Leistungen verankert, wollen wir „Meine Welt“ als eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift aufbauen.“

Eure Zeitschrift wurde danach sehr erfolgreich…

Ja, sie erfuhr großartige Unterstützung vom Caritasverband und sie wurde finanziell von der katholischen Bischofskonferenz Deutschlands getragen. 1988 erhielt die Zeitschrift den „Journalistenpreis für Entwicklungspolitik“. Der Preis trug zu vermehrter Aufmerksamkeit und Akzeptanz für die Zeitschrift unter der Zielgruppe bei, er war auch zugleich Anerkennung und Motivation für die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter.

Im Herbst 2008 erschien die 25-jährige Jubiläumsausgabe der Zeitschrift. Ich zitiere noch einmal aus meinem Editorial:

„Dass Integration keine Assimilation bedeutet, wird heute von aufgeklärten Zeitgenossen nicht mehr bestritten. Der Migrant als Fremder bringt sein eigenes Kulturgepäck und Verhaltensrepertoire mit. Er kann sich am Anfang nur so verhalten, wie er es von zu Hause gewöhnt ist. Deshalb ist er in der Gastkultur als Fremdkörper wahrgenommen und abgelehnt, oder mit großem Vorbehalt toleriert. In vielen Fällen führt dies zu einer Destabilisierung seines Wesens. Er muss sich verändern, um im Gastland überleben zu können. Andererseits muss er an seiner kulturellen Identität festhalten, damit er nicht haltlos in das Unbekannte abrutscht. Integration ist deshalb nicht etwas, was man im Schnellverfahren ausbrüten kann, sie ist das Ergebnis eines langen und konfliktreichen Prozesses, in dem der Gast und der Gastgeber sich langsam aufeinander zu bewegen. So entstehen „Räume der Verständigung“ oder „kulturelle Schnittmengen“, in denen ein reibungsloses und gegenseitig sich bereicherndes Zusammenleben zwischen den Einheimischen und den Migranten möglich wird. Dass „Dialog“ und „Begegnungen“ hierbei eine Schlüsselrolle spielen, braucht nicht besonders betont zu werden. In diesem Sinne hat Meine Welt in den letzten Jahren durch Förderung des Dialogs und Austausches neue Räume der Verständigung zwischen den Deutschen und den Indern geschaffen. Somit hat die Zeitschrift einen bescheidenen, aber wichtigen, Beitrag zur Integration der Inder hier geleistet.

Heute ist die kleine indische Gemeinschaft ein integraler Teil der deutschen Gesellschaft. Die große Mehrheit der eingewanderten Inder und Inderinnen der ersten Generation hat das Berufsleben abgeschlossen und befindet sich im Ruhestand, viele ihrer hiergeborenen Kinder haben ihr Studium oder ihre Ausbildung hinter sich und ihre Karriere in Beruf und Gesellschaft erfolgreich begonnen. Ständig werden Familien gegründet, Kinder geboren und getauft, Hochzeiten und Ehejubiläen gefeiert. Aber Menschen werden auch krank, sie vereinsamen und sehnen sich nach ihrer Heimat, die sie vor Jahren verlassen haben. Allmählich verändert sich das Gesicht und die Struktur der indischen Gemeinschaft hier. Deshalb sind die Anforderungen an eine Zeitschrift wie „Meine Welt“ in vieler Hinsicht andere als von vor 25 Jahren. Konflikte in der Ehe, Bildung der Kinder, Altwerden auf dem deutschen Boden, Engagement in Politik und Gesellschaft, das Festhalten an Glauben und mitgebrachter religiöser Praxis in einer zunehmend säkular werdenden Gesellschaft – diese und ähnliche sind die Themen, die im Mittelpunkt des Interesses der heutigen Leser stehen. Wir von der Redaktion versuchen, dem veränderten Bedarf gerecht zu werden, ohne auf den Dialog-Charakter der Zeitschrift zu verzichten“.

Wie ging es mit der Zeitschrift weiter, nahte das Ende?

Nun, auf Basis der zuvor genannten, veränderten Anforderungen habe ich die Zeitschrift redaktionell bis zum Jahre 2017 geführt. Dann habe ich aus Altersgründen die Leitung an dem bekannten Indien-Journalisten Rainer Hörig abgegeben. Unter seiner Verantwortung erschien die Zeitschrift bis 2022. Dann gab Rainer auf, da Caritas Köln und die deutsche Bischofskonferenz die Finanzierung der Zeitschrift einstellten. Außerdem hatte Rainer gesundheitliche Probleme und nach kurzer Zeit verstarb er leider. Und damit auch „Meine Welt“.

Was hat sie erreicht?

Diese Zeitschrift war zunächst einmal für mich persönlich mein wichtigstes Projekt als Migrant in Deutschland. In der entscheidenden Phase der Einwanderung von Inder/Inderinnen nach Deutschland fungierte die Zeitschrift als eine effektive Plattform für Kommunikation und Austausch sowie als eine Integration-fördernde Verständigungsinstrument. Die Zeitschrift gibt ein Spiegelbild der Entwicklung von der kleinen (Deutsch-)Indischen Gemeinschaft über fast 40 Jahre ihres Erscheinens. Ich bin dem Caritas Köln und der deutschen katholischen Bischofskonferenz sowie dem Redaktionsteam und vielen ehrenamtlich Mitgewirkten von Herzen dankbar, dass dieses Projekt einen wichtigen Beitrag zur deutsch-indischen Verständigung und Freundschaft leisten konnte.

Anm. d. Red.: Alle bis Ende 2022 erschienenen Ausgaben von Meine Welt sind bei Domid e.V. (Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, Venloer Straße 419, 50825 Köln, Tel.0221-294 94484) archiviert.

Deutsch-indische Beziehungen heute

Lass uns über die aktuellen Beziehungen zwischen Deutschland und Indien sprechen, Jose. Welche Entwicklungen empfindest Du als besonders positiv oder herausfordernd, wenn Du an den kulturellen Austausch denkst?

1966 lief die deutsch-indische Beziehung auf zwei Ebenen: Die auf der oberen Ebene, geprägt durch volle Bewunderung und Respekt vor den Tausende von Jahren alten kulturellen Leistungen Indiens. Die Hauptvermittler und Interpreten dieser Wahrnehmung Indiens waren die Akademiker und Fachdiplomaten. Auf der unteren Ebene war die Beziehung jedoch geprägt von einem Indien-Bild, das Indien als arm, unterentwickelt und exotisch darstellte: Indien als das Land der heiligen Kühe, der Mitgiftmorde, der Analphabeten und der wandernden Sadhus! Dieses Bild, vermittelt durch Touristen, Entwicklungshelfer und nicht selten kirchliche Missionare, erzeugte nicht nur abwertende Einstellungen gegenüber dem Land, sondern auch starkes Mitgefühl und eine daraus entstehende Motivation unter den Deutschen, Menschen in Indien helfen zu müssen und ihre Lebenssituation zu verbessern.

Das ist ja heute schon anders…

Korrekt. Dieses negative Indien-Bild hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten in der Tat radikal verändert. Heute steht Indien in seiner Beziehung zu Deutschland auf Augenhöhe. Bereits seit dem Jahr 2000 besteht eine strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Indien. Im Oktober 2024 hatte das Bundeskabinett unter Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz diese Partnerschaft auf eine neue Ebene gehoben. Schwerpunktmäßig soll die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien im Bereich Außen-und Sicherheitspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Klima- und Umweltschutz, Ausbau der Wirtschafts-du Wissenschaftskooperation sowie der Fachkräftegewinnung liegen.

Und zum Thema Migration?

Im Bereich Migration hat Deutschland in der letzten Zeit viele wichtige Maßnahmen ergriffen, um die Zuwanderung von Fachkräften und Studenten nach Deutschland zu erleichtern. Heute sind nach Information des Arbeitsministeriums 137.000 Inderinnen und Inder auf deutschen Arbeitsmarkt sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Mit 50.000 liegt die Zahl der indischen Studenten an der Spitze der ausländischen Studenten in Deutschland. Als ich damals nach Deutschland kam, war die Gesamtzahl der Inderinnen und Inder hier ca. 20.000, heute ist sie ca. 277.000.

Worauf möchtest Du hinaus?

Die nach oben schnellende Zahl der indischen Migranten – vor allem wissenschaftliche Fachkräfte sowie Studenten und Pflegekräfte – verlangt eine Ausweitung und Vertiefung der Kulturförderung seitens Indiens. Es muss eine Vielzahl von Initiativen entstehen, um indische Kunst und Kultur zu vermitteln und um Kommunikation, Dialog und Austausch innerhalb der wachsenden indischen Gemeinschaft sowie mit den einheimischen Deutschen zu fördern. Dazu kann man die Aktivitäten des Tagore Centers in Berlin so erweitern wie die Max Müller Bhavans in Indien (Anm. d. Red.: Goethe-Institute), indem man Zweigstellen in Großstädten wie Hamburg, Köln, Frankfurt und München errichtet und sie mit qualifiziertem Personal ausstattet. Die Tagorezentren könnten dann eng mit Indien-bezogenen Organisationen und Vereinen zusammenarbeiten, um Programme und Projekte zur Förderung des Dialoges innerhalb der deutsch-indischen Gemeinschaft zu entwickeln und realisieren. Die Kulturförderung seitens Indiens soll nicht wie bisher vornehmlich auf das Darstellende beschränkt bleiben, sondern auch auf Vermittlung von Sprachen, Literatur, klassische Musik etc. erweitert werden.

Du sprachst darüber, dass Indien lange klischeebehaftet war…

Ja, aber die langjährige Anwesenheit meiner 1. Generation blieb nicht ohne ihre positive Wirkung auf das Indien-Bild der Deutschen. Heute hört man kaum solche abwertenden Begriffe wie Heilige Kühe, Mitgiftmorde, Kastensystem etc., wenn man über Indien spricht. Die steigende Anzahl von Zuwanderern aus Indien vermittelt ein anderes, aber authentischeres Bild von Indien als das bevölkerungsreichste Land mit der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt und mit einem jährlichen Wirtschaftswachstum von derzeit 6,5%! Die hochqualifizierten Fachkräfte aus Indien bringen nicht nur ihre Begabung und ihr Fachwissen, sondern auch Erfahrungen und Veranlagungen aus einem jahrhundertelangen Vielfaltland mit, die in Richtung einer voranschreitenden Vielfaltgesellschaft für Deutschland von unschätzbarem Wert sein werden.

Ein leidenschaftliches Plädoyer, was ist jedoch die Kehrseite der Medaille?

Die wachsende Zahl der Inderinnen und Inder trägt dazu bei, dass der Ausländeranteil in der deutschen Bevölkerung merklich ansteigt. Dies werden die Nationalisten und Menschen mit rechtsextremer Gesinnung dazu treiben, Inder-feindliche Haltungen zu entwickeln und sie in die Tat umzusetzen. Hier liegt ein Konfliktpotential, das für die jetzige und die nachfolgenden Generationen eine Herausforderung sein wird.

Wie könnte man das lösen?

Um dieser negativen Entwicklung konstruktive und friedlich zu begegnen, muss die jetzige indische Diaspora hier eine effektive Initiative entwickeln. Es ist sehr wichtig, dass die Nähe der indischen Zuwanderer zu der einheimischen Bevölkerung durch gezielte Maßnahmen aufgebaut wird und die wertvolle Rolle, die unsere Fach- und Pflegekräfte spielt, den vorherrschenden Wohlstand sichert und überzeugend darstellt. Ich würde die Gründung einer gemeinnützige „Pravasi-Indien Stiftung“ vorschlagen, mit ausreichenden Spendenbeträgen von wohlhabenden Indern und Deutschen (mit Indien-Bezug), zur Durchführung geeigneter Projekte, die darauf abzielen, die Akzeptanz der indischen Diaspora unter den einheimischen Deutschen zu erweitern und zu vertiefen.

Integration der ersten Generation

Ich möchte nochmal einen Schritt zurück gehen: Welche Erfahrungen haben die ersten indischen Migrant*innen in Deutschland gemacht, und wie haben sich die Integrationsprozesse seit den 1960er Jahren verändert?

Wie zuvor erwähnt, gründeten die damaligen Krankenschwestern, auf die ich mich hier beziehe, hier Familien. Diese Personengruppe benötigte besondere Hilfe bei der Integration in das gesellschaftliche und berufliche Leben, da sie aus ländlicher Umgebung kamen, ohne große Außenwelterfahrung und ausreichende Deutschkenntnisse. Um ihnen zu helfen, richtete der Caritasverband für die Stadt Köln einen „Sozialdienst für Inder/Inderinnen“ ein, mit dem ich von Anfang an eng verbunden war. Der „indische Sozialdienst“ der Caritas förderte die Integration der indischen Gemeinschaft durch eine Vielzahl von Maßnahmen wie gemeinsame Reisen mit Deutschen, Kultur-und Begegnungsveranstaltungen, Sprachhilfe, Gründung zweier Zeitschriften – eine in Malayalam (Ente Lokham) für die Pflegekräfte aus Kerala und eine andere auf Deutsch (Meine Welt) für Dialog und Austausch innerhalb der deutsch-Indischen Gemeinschaft, Finanzierung von Buchprojekten etc.

Eine große Zahl der indischen Migranten, die schon in den 1950er Jahren und sogar davor in Deutschland lebten, waren Studenten. Sie mussten nach Beendigung des Studiums jedoch zurück nach Indien. Viele von ihnen haben jedoch deutsche Frauen geheiratet und dann hier Familien gegründet. Obwohl nach dieser gesetzlichen Bestimmung auch die indischen Pflegekräfte nach Beendigung ihrer Ausbildung hätten nach Indien zurückgehen müssen, hat die Regierung hier eine Ausnahme gemacht, weil die deutschen Krankenhäuser die Pflegekräfte dringend brauchten. Da es möglich war in Deutschland weiter zu bleiben und zu arbeiten, heiratete die große Anzahl der Pflegekräfte Männer aus ihrem Heimatstaat Kerala, brachten sie nach Deutschland und gründeten hier Familien.

Für die Männer aber gab es Einschränkungen.

Es war tatsächlich so, dass nach damals herrschenden Regeln die Ehemänner, die unter „Familiennachzug“ gekommen waren, für mindestens vier Jahre nicht arbeiten durften…

… Du meinst sie bekamen keine Arbeitserlaubnis?

So ist es und dies machte die Integration dieses Personenkreises außerordentlich schwierig. Aber irgendwie ist es ihnen gelungen, hier Fuß zu fassen und ein normales Familienleben zu führen. Viele deutsche Freunde und Nachbarn haben damals der wachsenden indischen Gemeinschaft großzügig geholfen, ihre Integration in die deutsche Gesellschaft erfolgreich zu gestalten.

Meine Elterngeneration berichtete beispielweise von einer damals großen Neugier vor den Fremden, dennoch Sprachbarrieren auf beiden Seiten und folglich einem eigentlich notwendigen bilateralen Integrationsprozess.

Ich teile die Meinung Deiner Eltern vollkommen, dass Integration schon damals ein bilateraler Prozess sein musste: nicht nur die Inder mussten sich an eine total fremde Lebensweise, Sitten und Traditionen der Deutschen notwendigerweise anpassen, sondern auch die Deutschen mussten die Verhaltensweisen und die Besonderheiten der Lebensführung von eingewanderten Indern kennenlernen und verinnerlichen. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde die 1. indische Generation ein integraler Teil der deutschen Gesellschaft. Viele ihrer hier geborenen und aufgewachsenen Kinder bekleiden heute führende Positionen im öffentlichen Dienst, Industrie und den Medien. Eine erfolgsgekrönte Integration unter Bewahrung der eigenen kulturellen Identität!

Foto: Jose Punnamparambil mit dem damaligen Premierminister Indiens Narasimha Rao während eines Staatsbesuches in Deutschland, (c) J. Punnamparambil

Dialog zwischen den Generationen

Du hast Dich intensiv auch mit der zweiten Generation der indischen Diaspora beschäftigt. Welche Herausforderungen und Chancen siehst Du im „intergenerationellen Dialog“ innerhalb der Community?

Um die Kontinuität der vielseitigen Entwicklung der indischen Diaspora hier zu gewährleisten, ist es sehr wichtig, dass der „intergenerationelle Dialog“, wie Du sagst, und der Austausch weitaus öfter stattfinden als es heute der Fall ist. Die erste Generation hat Erfahrungen und Einsichten gesammelt, die für die nachfolgenden Generationen von unschätzbarem Wert sein könnten bei der Gestaltung des zukünftigen Diaspora-Lebens. Leider gibt es solche Ansätze wie die Begegnungsveranstaltungen in Mühlheim an der Ruhr oder eine Zeitschrift wie „Meine Welt“ nicht mehr. Hier muss die 2. Generation aktiv werden, entsprechende Initiative zu entwickeln, aber sie auch etablieren.

Einwanderung und Pflegeberufe

In Deinen Dokumentationen hast Du u.a. die Geschichten indischer Pflegekräfte in Deutschland beleuchtet. Welche Rolle spielen sie in der deutschen Gesellschaft, und wie wird ihre Arbeit heute wahrgenommen?

Die Einwanderung indischer Krankenpflegekräfte nach Deutschland ist ohne Zweifel eine Erfolgsgeschichte. Sie kamen Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ohne Vertrag durch private, meist kirchliche Kanäle. In den Spitzenzeiten – Anfang der 70er Jahre – zählten sie ca. 5.000 Personen. Die meisten kamen als junge Mädchen aus christlichen Mittelschichtfamilien im südindischen Bundesstaat Kerala. Einige wenige hatten schon eine Ausbildung als Krankenschwester in Indien gemacht und wollten hier eine Arbeitstätigkeit aufnehmen.

Sicher hatten sie es anfangs nicht leicht in Deutschland.

Das ist richtig. Allergrößtes Problem war die Sprache, aber auch die Essgewohnheiten, die Verhaltensweisen, das kalte Wetter etc. bereiteten ihnen große Anpassungsschwierigkeiten. Hinzu kam später die große Unsicherheit in Bezug auf Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung. Auch die Fremdheit der hoch urbanisierten Lebenskultur im deutschen Alltag machte den jungen, meist aus ländlicher Umgebung stammenden Mädchen zu schaffen. Es gab aber auch verbindende und rettende Faktoren, die den jungen Inderinnen Abhilfe schafften. Menschen aus fremden Kulturen waren damals in Deutschland keine alltägliche Wirklichkeit wie heute. Gegenüber ihnen waren die meisten Deutschen besonders offen und zuvorkommend. Dies gilt insbesondere für Inder und Inderinnen, da sie aus einem in Deutschland hochgeschätzten Kulturland kamen. Auch die Zugehörigkeit zu der christlichen Kirche half den Mädchen, Freundschaften und Bindungen mit den Deutschen zu knüpfen. Nachdem die Probleme in Bezug auf Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis gelöst worden waren, heirateten die jungen Frauen meist indische Männer aus der Heimat und gründeten Familien. Dann bekamen sie Kinder und damit ergab sich auch die Schwierigkeit, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Da die meisten Krankenschwestern Schichtdienst oder Nachtdienst machten, konnten sich nicht richtig um die Kinder kümmern. Viele indische Ehepaare erinnern sich heute mit Dankbarkeit daran, wie ihre deutschen Freunde und Nachbarfamilien ihnen bei der Überwindung dieser schwierigen Situation kräftig geholfen haben.

Das klingt nach einer großen Aufopferungsbereitschaft.

Es ist so, dass die indischen Krankenschwestern und deren Ehepartner großen Wert auf eine gute Bildung und Ausbildung für ihre Kinder legten. Dafür waren sie bereit, eigene Bequemlichkeiten zurückzustecken. Mit großer Opferbereitschaft und mit beispielhaftem Einsatz wurden die Kinder in guten Schulen untergebracht und ihnen später ein Hochschulstudium ermöglicht. So sind heute viele dieser Kinder Ärzte, Ingenieure, Betriebswirte, Forscher, Hochschullehrer oder Journalisten.

In welche Zukunft geht es?

Ich muss dazu voranstellen: Deutschland verhängte 1973 einen Anwerbestopp für nichteuropäische Arbeitskräfte. Danach kamen nur sehr wenige zur Ausbildung als Krankenpfleger/Krankenpflegerin nach Deutschland. Heute befindet sich die große Mehrzahl der Inderinnen, die in den 1960er und 1970er Jahren nach Deutschland kamen, im Ruhestand. Viele ihrer Kinder haben bereits geheiratet und Familien gegründet. Die Ankunft der Enkelkinder verändert das Leben der 1. Generation der Krankenschwestern radikal. Viele sprechen nicht mehr von Heimweh nach Indien, sondern von einem Leben mit den eigenen Kindern und Enkelkindern in Deutschland. Es wird doch genug sein, einmal im Jahr Indien und die Verwandten/ Freunde dort zu besuchen! So ist die Geschichte einer einmaligen Einwanderung aus Indien nach Deutschland fast abgeschlossen. In einigen Jahren werden Erinnerungen an diese Einwanderung nur noch als ein gelegentliches scharfes Essen, als ein komischer Name, als schöne dunkle Hautfarbe bei einigen und als ein Hauch mehr Spannkraft und Offenheit in der Gesellschaft zurückbleiben.

Journalismus als Brücke

Als Journalist und Autor hast Du viele Brücken zwischen Kulturen gebaut. Wie siehst Du die Rolle des Journalismus in der heutigen Zeit, insbesondere im Kontext von Migration und Integration?

Als Journalist habe ich von Anfang an auf drei Themen fokussiert, die noch heute relevant sind: 1. Integration und Vielfalt, 2. Indiens Regionalliteratur und 3. Wohlstandkritik. Ich wollte durch meine publizistische Arbeit Veränderungen in der Mentalität und Haltung der hier lebenden Menschen bewirken. Nämlich eine Migrationspolitik, die dem Menschen zugewandt ist sowie eine klimafreundliche Umweltpolitik.

Also dann Punkt 1: Integration und Vielfalt…

Aus meiner Integrationsarbeit mit meiner ersten Generation habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema Migration intensiver zu beschäftigen. Wegen der negativen demographischen Entwicklung werden Deutschland bis 2050 ca. 8 Millionen Menschen fehlen um den jetzigen Lebensstandard zu erhalten. Diese Menschen müssen also aus dem Ausland kommen. Vielfalt wird deshalb prägend für die zukünftige Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland sein. Bei diesem Prozess werden die indischen Migranten und Migrantinnen eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Sie werden nicht nur das dringend notwendige humane Kapital mitbringen, sondern auch Erkenntnisse, Verhaltensweisen und Handlungskompetenzen, die für die Transformation der hiesigen Gesellschaft in Richtung Zukunftsfähigkeit wertvolle Beiträge sein können. Mit über 17.000 hochqualifizierten Wissenschaftlern stehen indische Migranten heute bereits an der Spitze ausländischer Fachkräfte in Deutschland. Aus diesen Gründen ist es dringend geboten, dass die Akzeptanz gegenüber indischen Migranten, die nach Deutschland kommen, günstige Bedingungen begegnet. Auch die Bereitschaft, diese Menschen in der hiesigen Gesellschaft zu beheimaten, sollte zunehmen. Hierzu wollte ich durch meine publizistische Arbeit einen Beitrag leisten.

Foto: v.l.n.r. – Nirmal Sarkar (Literaturforum Indien e.V.), Alokeranjan Dasgupta (Dichter), Martin Kämpchen (Autor), Jose Punnamparambil, (c) J. Punnamparambil

Punkt 2: Regionalliteraturen Indiens…

In diesem Bereich bin ich fast schon missionarisch tätig (lacht), also die Förderung indischer Regionalliteratur durch Übersetzung und Veröffentlichung in deutscher Sprache. Indien hat 22 offiziell anerkannte Regionalsprachen, in denen bedeutende literarische Werke entstehen. Diese Literatur spiegelt die Lebenswirklichkeit der großen Mehrheit der Durchschnittsinder- und Inderinnen wider: ihr Überlebenskampf, ihr Alltagsleben, wie schmerzhaft die raschen Veränderungen auf sie wirken, ihre Zweifel, ihre Visionen, ihre Einstellungen etc. – kurz gesagt, diese Literatur öffnet die Tür zum Innenleben der zum großen Teil im ländlichen Raum lebenden Inder und Inderinnen. Indem wir den Deutschen Lesern diese Literatur zugänglich machen und sie dazu bringen, sie zu lesen, leisten wir einen effektiven Beitrag zur deutsch-indischen Verständigung. Hier etwas Effektives zu tun, war und ist fast eine Leidenschaft für mich.

Punkt 3: Wohlstandkritik…

Der übermäßige Ressourcenverbrauch und an Verschwendung angrenzende Lebensstil in den westlichen Wohlstandsgesellschaften provozieren mich zur Kritik. Der große indische Visionär Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, dass die Erde genug hat, die Grundbedürfnisse aller Menschen zu erfüllen, aber nicht ihre Gier. Die aus dem Westen stammende Grundthese, dass die Natur dem Menschen untertan ist, halte ich für falsch und nicht zeitgemäß. Lieber teile ich die aus Indien stammende Haltung, dass der Mensch Teil der Natur ist und dass der Mensch im Einklang mit der Natur sein Leben führen muss. Wenn wir lernen bescheidener zu leben und die dadurch gesparten Ressourcen gerecht unter bedürftigen Menschen anderswo in der Welt verteilen, dann werden wir diese unsere Welt von einer auf uns zukommenden großen Katastrophe retten. Ich werde nie aufhören, für diese Grundhaltung Menschen allerorts zu gewinnen.

Bundesverdienstkreuz

2022 wurdest Du mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Was bedeutet Dir diese besondere Ehrung und wie siehst Du sie im Kontext Deines Lebenswerks?

Das Bundesverdienstkreuz war eine große Anerkennung für meine Arbeit zur Förderung der deutsch-indischen Freundschaft und Völkerverständigung. Aber ich wurde dabei kräftig von indischen sowie deutschen Freunden unterstützt. Auch meine Familie war voll dabei. Deshalb meine ich, dass diese große Anerkennung nicht nur zu mir, sondern auch zu denen, die meine Arbeit großartig unterstützt haben, gehört. Vor allem möchte besonders den zuständigen Referenten bei der Caritas Köln, Frau Annie Jülich und Herrn Heinz Müller herzlich für ihre jahrzehntelange großzügige Unterstützung und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken.

Literatur und Kulturaustausch

Du sprachst es an, Du hast zahlreiche Werke aus dem Malayalam ins Deutsche übersetzt. Welche Bedeutung hat die Literatur für den interkulturellen Dialog, und welche Werke liegen Dir besonders am Herzen?

Wir leben heute in einer entscheidenden Phase der Geschichte, in der die Globalisierung die Spielregeln und Paradigmen für das internationale Zusammenleben bestimmt. Die jahrhundertelang herrschenden Normen, Werte und Glaubensgrundsätze, die hauptsächlich aus dem Westen stammen, können nicht mehr als zeitgemäß und universal geltend betrachtet werden. Völker und Länder mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln haben auch den Anspruch und die große Chance, mit ihren eigenen Ideen, Erfahrungen und Einsichten grundlegend zur Entstehung einer nachhaltigen und universell tragbaren Weltordnung beizutragen.

Literatur ist ein mächtiges Medium, das die kulturspezifischen Erfahrungen, Sehnsüchte und Anschauungen eines Volkes am besten artikuliert und besonders nachhaltig transportiert; sie vor allem kann bei der Entstehung eines neuen Weltethos, in dem alle Völker einen gerechten Platz haben, eine Schlüsselrolle spielen. In besonderer Weise trifft dies auf die Literaturen Indiens in den Regionalsprachen zu, sprechen diese doch weit über eine Milliarde Menschen auf dieser Welt. Die Voraussetzung dafür allerdings ist, dass wir uns redlich darum bemühen, diese Literatur Menschen anderer Sprachzugehörigkeit in den anderen Teilen der Welt durch qualitativ gut zu übersetzen und durch effektive Förderungsmaßnahmen zugänglich machen.

Zukunft der deutsch-indischen Community

Was sind Deine Wünsche und Visionen für die Zukunft der indischen Diaspora in Deutschland? Welche Rolle könnten Plattformen wie theinder.net oder Masala Movement dabei spielen?

Die rasch wachsende Zahl der indischen Zuwanderer wird zweifellos die Entwicklung Deutschlands als eine Vielfalt-Gesellschaft zum Positiven beeinflussen. Die große Anzahl der hochqualifizierten Fachkräfte und Studenten, die heute nach Deutschland kommen, bringen nicht nur ihr Fachwissen mit, sondern auch Erfahrungen, Verhaltensnormen und Wertvorstellungen aus einem Hochkulturland, die ihre Einheit in Vielfalt verankert sieht. Ihre Präsenz und Ihr Wirken werden den heute in Deutschland stattfindenden Veränderungsprozess in Richtung Vielfalt positiv beeinflussen. Plattformen wie theinder.net oder Masala Movement können mit Begegnungsveranstaltungen und Projekten den bereits stattfindenden Transformationsprozess der deutschen Gesellschaft in Richtung Vielfalt fördern.

Persönliche Anekdoten

Gibt es eine besondere oder humorvolle Begebenheit aus Deinem Leben in Deutschland, die Du mit uns teilen möchtest?

(pausiert) Nach Beendigung meiner Praktikumszeit, wurde ich auf eine 3-monatige Deutschlandreise geschickt. Ich besuchte wichtige Städte wie München, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und führte Gespräche mit Menschen aus Medien, Politik und Gesellschaft. Während dieser Reise war ich für ein paar Tage in Frankfurt. Da ging ich zum ersten Mal in eine Kneipe! Ich saß alleine an einem Tisch und wollte ein Glas Cola bestellen. Da kam ein dicker Herr, setzte sich neben mich und begann, sich mit mir zu unterhalten. Er war sehr freundlich und wusste schon einiges über Indien. Als der Ober kam, bestellte er für sich und für mich jeweils ein Glas Bier. Ich sagte ihm, dass ich keinen Alkohol trinke. Daraufhin bestellte er zwei Gläser Cola für mich. Wir unterhielten uns viel über Indien. Am Schluss sagte er zu mir: „Wenn Sie Ihre Ausbildung fertig haben und nach Indien zurückkehren, sagen Sie Ihren Leuten dort, dass sie erst alle ihre heiligen Kühe schlachten und essen sollen, bevor sie aus Deutschland Entwicklungshilfe bekommen können“. Etwas verblüfft und schockiert über diese Aufforderung ging ich in mein Hotelzimmer und dachte lange nach, was „Entwicklung“ eigentlich bedeutet!

Vielen Dank für Deine Zeit, Jose, und alles Gute weiterhin.