(click here for english version)

„Ich lasse mir nicht sagen, wer ich bin“ – Julia Wadhawan (*1987) ist eine in Köln lebende deutsch-indische Journalistin, die in ihrem Buch persönliche Erfahrungen nutzt, um gesellschaftliche Zuschreibungen zu Identität und Zugehörigkeit zu hinterfragen. Sie fordert mehr Disziplin und Selbstreflexion im Umgang mit Diversität und plädiert für Haltung statt Polarisierung. Als Autorin beim SPIEGEL und Seminarleiterin für Perspektivenbewusstsein setzt sie sich für eine offenere, ehrlichere Debattenkultur ein und betrachtet die deutsch-indische Community als bereichernde Vielfalt, wie sie uns in einem Gespräch erklärt.

„Ich wollte ein Buch über Indien schreiben – und merkte, dass ich über mich selbst schreibe“: So in etwa beschreibst Du den Ausgangspunkt Deines Buches. Wann wurde Dir klar, dass es eigentlich um Deine eigene Perspektive geht – und was hat sich dadurch für Dich verändert?

Die Erkenntnis ist ungefähr ein Jahr in mir gereift. Die Ausgangsidee war, Indien aus der Sicht der Menschen im Land zu erzählen – statt, wie im Journalismus oft der Fall, aus Sicht Außenstehender. Dabei entsteht immer eine Verzerrung, weil wir meistens das erzählen, was wir als anders, neu oder auffällig wahrnehmen. Wir erzählen also mehr über uns selbst, statt über den anderen. Je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir aber, dass in meiner Perspektive eine andere Kraft liegt, weil ich mich genau zwischen diesen zwei Seiten bewegt habe: Irgendwie Teil des Ganzen und irgendwie Außenstehende.

Für mich hat sich das befreiend angefühlt und so viel ehrlicher. Wo ich lange nicht weiterwusste, floss der Text plötzlich. Weil ich mich nicht mehr für eine Perspektive entscheiden musste, sondern sie zusammenbringen durfte, auch in mir.

In Deinem Buch sagst Du in etwa: „Wer sich über Indien äußert, muss sich für Indien legitimieren. Wer über Deutschland schreibt, nicht“ – das finde ich interessant, denn was sagt dieser doppelte Maßstab über unser Verständnis von Zugehörigkeit aus – und wie erlebst Du selbst solche Grenzziehungen im Alltag oder in Deiner Arbeit?

Es gibt eine Schlüsselszene in dem Buch, in der mein Vater und ich uns darüber streiten, wer Indien deuten kann und darf. In diesem Dialog spricht er mich plötzlich als deutsche Journalistin an, die nicht in Indien lebt, aber ständig darüber schreibt. Davor war ich immer seine Tochter, die Indien besser kennt als andere. Zwischen diesen Polen bewegt sich das ganze Buch: Wessen Perspektive wird meistens gehört und als wahr anerkannt? Wer hat die Macht, gehört zu werden – und wer nicht? Wie beeinflusst das, was wir als wahr betrachten? Wir können diese Fragen auf viele andere Themen übertragen: Wer darf und kann sich über Rassismus äußern? Über Sexismus? Über Sicherheit und Freiheit?

Wir irren uns dabei ständig. Manche sind der Meinung: Wer die Dinge aus eigener Erfahrung oder Betroffenheit erzählt, ist parteiisch oder, noch schlimmer: emotional. Als rational und wahr gilt, wer die Dinge mit Distanz betrachtet. Andere meinen: Nur wer etwas selbst erlebt hat, kann darüber wahrhaftig sprechen. Ich bin davon überzeugt, dass wir persönliche Erfahrungen brauchen, um allgemeine Dinge wirklich zu verstehen.

Im Kontext von Identität und Zugehörigkeit unterschätzen wir dabei meiner Meinung nach zwei Dinge: Erstens die Körperlichkeit von Zugehörigkeit. Wir wissen heute etwa, dass sich Traumata vererben lassen. Es gibt eine Form von Verbindung mit bestimmten Menschen, die uns in den Knochen steckt. Zweitens die Bedeutungslosigkeit derselben. Wir fühlen uns da zugehörig, wo wir uns gesehen, gehört und gehalten fühlen, wo wir gemeinsame Erfahrungen machen oder eine Aufgabe haben. Identität ist in diesem Sinne fluide – es ist immer das Aushandeln einer Rolle in einem bestimmten Moment. Ein Dialog.

„Ich lasse mir nicht sagen, wer ich bin“ – Dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch Dein Schreiben. Welche Erfahrungen oder Begegnungen haben Dich darin bestärkt, diese Haltung einzunehmen?

Viele Begegnungen mit anderen Menschen, in Indien wie in Deutschland, aber auch viele Begegnungen mit mir selbst. Ich erzähle von einigen in meinem Buch. Das zentrale ist: Wir alle tragen Annahmen in uns, wie wir und wie andere sind. Diese Annahmen sind gesellschaftlich und kulturell geprägt. Indem wir sie glauben, verhalten wir uns dementsprechend. Das hält uns und andere gefangen. Weil wir Menschen in Kategorien packen, sie bewerten und dann überrascht sind, wenn sie sich anders verhalten als wir dachten. Klassische Beispiele sind Sätze wie „Er spricht aber gutes Deutsch“, „Als Inderin musst du doch scharf essen können“ oder „Wow, der Mann kümmert sich um das Kind.“

Hautfarbe, Religion, Herkunft – all das sind in Deutschland (und auch in anderen Ländern) oft Kategorien, die von außen festgelegt werden. Was müsste sich gesellschaftlich oder medial ändern, damit Menschen nicht länger durch Zuschreibungen, sondern durch ihre Perspektiven wahrgenommen werden? Vielleicht dazu noch: was fällt Dir ein zu „Falsche Inderin, falsche Deutsche“?

Ich glaube wir brauchen mehr Disziplin. Mein Empfinden ist, dass wir als Gesellschaft in unserem Denken und Sprechen häufig faul oder unaufmerksam sind. Dadurch halten wir bestimmte Wahrnehmungsfilter am Leben. Im Grunde müssten wir aufhören anhand dieser Kategorien Geschichten zu erzählen. Ich beobachte das im Alltag, wenn jemand sagt: „Da war so eine schwarze Frau..:“ Warum ist es wichtig, dass sie schwarz war? Warum sagen wir nicht: „Da war eine Frau?“ Wir müssten viel aufmerksamer überwinden, was unser Gehirn tut – nämlich das herausstellen, was es nicht kennt. Stattdessen sollten wir mehr Fokus darauf legen, was uns verbindet.

Das ist ein persönlicher und kollektiver Prozess. Aktuell befinden wir uns als Gesellschaft in meinen Augen dabei, uns selbst auseinanderzunehmen. All diese Begriffe, Abkürzungen und Labels sind nichts anderes als der Versuch, uns als Gesellschaft in all unserer Vielfalt wahrzunehmen. Jedes Teil braucht Aufmerksamkeit und muss verstanden werden – vor allem von jenen, denen diese Erfahrungen fremd sind. Aber je tiefer wir in einzelne Teile reingehen, desto kleinteiliger werden sie. Jede Community, jeder Mensch ist in sich unendlich divers. Irgendwann kommt automatisch der Punkt, an dem wir die Gemeinsamkeiten erkennen.

Im Journalismus brauchen wir dafür mehr Selbsterfahrung. Angehenden Journalist:innen wird aber immer noch die Mär von Objektivität erzählt. Sie halten sich selbst aus den Geschichten raus, dabei erzählen wir Menschen immer aus der eigenen Perspektive. Es wäre ehrlicher und konstruktiver, diese aufmerksam zu betrachten. Das würde uns ehrliche Distanz erst ermöglichen. Ich gebe dazu auch Seminare „Die Macht der eigenen Perspektive.“

Wenn ich Deine Artikel lese, plädierst Du für Haltung statt Polarisierung, und das ist ein starkes Statement in einer oft aufgeregten Debattenkultur. Wie gelingt es Dir, eine klare Haltung zu bewahren, ohne in starres Lagerdenken zu verfallen? Und was wünschst Du Dir für den öffentlichen Diskurs?

Es gelingt mir auch nicht immer. Ich bin auch ein Mensch. Ich übe mich darin, immer nach der Verbindung zu suchen und noch häufiger zu sagen „Ich weiß es nicht“. Das liegt in meiner Natur, aber man kann es auch trainieren. Ich übe sehr bewusst, unangenehme Themen anzusprechen. In zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch darüber hinaus. Das bedeutet, ich muss meine eigene Angst aus- und halten können. Dabei helfen mir Yoga und Schreiben. Ich konfrontiere mich regelmäßig mit mir selbst. Und ich übe auch, Nachsicht mit mir zu haben. Letztlich ist es eine Übung in Beweglichkeit: In jeder Situation zu verstehen, was gerade am wichtigsten ist um eine Verbindung zu ermöglichen.

In Deiner journalistischen Arbeit beschäftigst Du Dich mit sozialen Fragen, aber auch Digitalisierung und Entwicklungszusammenarbeit – und zuletzt auch mit Yoga. Was sind aktuelle Themen, an denen Du gerade arbeitest – und worauf möchtest Du in Zukunft verstärkt den Fokus legen?

Aktuell schreibe ich über Yoga, für den SPIEGEL in einer eigenen Reihe und in meinem Newsletter. Für mich steckt da vieles drin, was gesellschaftlich wichtig ist: Psychologie, Gesundheit, Philosophie, der Mensch. Außerdem leite ich seit kurzem das Projekt WHO CARED: Wir bauen ein Online-Archiv auf, das die Lebensgeschichten von Menschen sammelt, die ihre Heimat verlassen haben, um in der Pflege zu arbeiten. Im ersten Schritt fokussieren wir uns auf Frauen aus dem südindischen Kerala, die in den 60er- und 80er Jahren als Krankenschwestern nach Deutschland kamen. Wir wollen die zweite Generation dazu aufrufen, ihre Mütter zu interviewen, diese Gespräche in Videos festhalten und damit die Lebensgeschichte dieser Menschen würdigen – die ja auch Teil deutscher Geschichte sind.

theinder.net wurde gegründet, um Stimmen der deutsch-indischen Community sichtbarer zu machen. Wie blickst Du selbst auf diese Community – und was bedeutet für Dich heute eine deutsch-indische Identität bzw. wie nimmst Du sie auch bei anderen wahr?

Ich bin nicht im Kontext einer solchen Community aufgewachsen und bewege mich erst seit kurzem – im Grunde seit meinem Buch – darin. Insofern habe ich keine allzugroße Erfahrung damit. Aber ich erlebe es als große Bereicherung, Menschen zu treffen, die ähnliche Gegensätze in sich vereinen. Das ist eine neue Ebene der Zugehörigkeit, die ich so nicht kannte. Auch nicht in Beziehung mit anderen Menschen mit Migrationsgeschichte.

Vielen Dank für Deine Perspektive!

Weiterführende Links:

- Persönliche Webseite von Julia Wadhawan

- Kolumne „Einfach Yoga“, DER SPIEGEL

- Förderprojekt „Who cared“

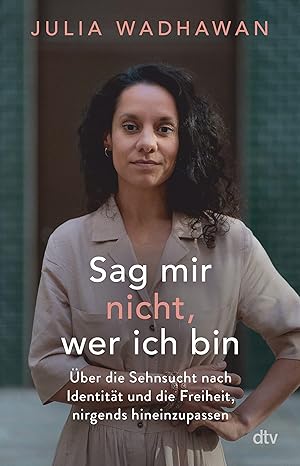

Buchtipp: „Sag mir nicht, wer ich bin“ von Julia Wadhawan, dtv Verlag (2022), 240 Seiten, ISBN 978-3423263252

Inhalt: Schluss mit der Polarisierung! Julia Wadhawans Vater kommt aus Indien, nur Inder will er keiner sein. Zu Hause spricht er Deutsch, liebt Schnitzel und gibt seiner Tochter zu verstehen: Wir sind eine ganz normale, deutsche Familie. Doch das sehen nicht alle so. Zwischen den Zuschreibungen der anderen entwickelt Julia eine Abneigung gegen jede Form von Gruppenzugehörigkeit – bis sie als Journalistin nach Indien reist und das Land sie zwingt, sich zu positionieren. Entlang von Hautfarbe, Religion und Herkunft zeigt die Autorin globale Strukturen auf, die unsere Selbst- und Fremdwahrnehmung mehr bestimmen als Nationalitäten. „Sag mir nicht, wer ich bin“ ist das persönliche und engagierte Plädoyer dafür, Vielfalt zuzulassen und dabei Haltung zu finden.

Also ich will mich auch nicht festlegen lassen auf das was ich zum Beispiel kulturell bin oder was meine Identität ist. Ich nehme mir das beste aus beiden Kulturen, ich kann beides sein. Deutsch und indisch. Es istt doch das typische Schubladendenken, das wir abbauen müssen!

This article beautifully captures the complexities of identity and belonging. Julia Wadhawans insights are profound and thought-provoking, making me reflect on my own perceptions and biases. Highly recommended for anyone interested in diversity and inclusion.