(click here for English version)

Hasnain Kazim (*1974 in Oldenburg) ist Journalist und Autor mit deutsch-pakistanischen Wurzeln. Er berichtete viele Jahre als Korrespondent des SPIEGEL aus Südasien und der Türkei, wo er sich mit scharfem Blick und klarer Haltung einen Namen machte. Heute lebt er in Wien und widmet sich als Buchautor den Fragen von Zugehörigkeit, Sprache und Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft. In seinem aktuellen Werk „Deutschlandtour“ und im Gespräch mit Bijon Chatterji beschreibt er Rassismus als reale Gefahr, warnt jedoch vor einem inflationären Gebrauch des Begriffs: „Wenn alles Rassismus ist, ist nichts Rassismus“. Sein Plädoyer gilt der Streitkultur, dem Humor und dem direkten Gespräch – Werkzeuge, die Brücken schlagen und das „Wir“ in Deutschland lebendig halten können.

Herr Kazim, Sie hatten eine Karriere, von der viele träumen: Auslandskorrespondent, Reporter, Spiegel-Autor, Preise. Doch irgendwann haben Sie sich entschieden, diesen Weg zu verlassen. Warum?

Ja, das ist sicherlich eine tolle Aufgabe, die ich hatte. Ich habe sie fast 15 Jahre lang gemacht, habe viel von der Welt gesehen, allerdings auch viel Schreckliches. Das liegt in der Natur des Berufs: Man schreibt über Berichtenswertes, und das ist oft nichts Erfreuliches. In meiner Region: Terroranschläge, Extremismus, Autoritarismus, Naturkatastrophen. Ich habe aber immer versucht, auch über die schönen Dinge zu schreiben, denn die Wahrheit ist: Alles in allem ist die Welt ja, trotz allem, schön. Zumindest ist das mein Blick auf die Welt. Ich war sehr gerne Auslandskorrespondent, aber ich war ja all die Jahre auch Buchautor, was ebenfalls ein Traum ist. Irgendwann stand ich vor der luxuriösen Situation, mich zwischen zwei Wegen entscheiden zu müssen, denn beides – Korrespondent und Buchautor, der Lesungen bestreitet und öffentlich auftritt – war doch zu viel. Ich habe mich dann, zugegebenermaßen schweren Herzens, für den Weg des Buchautors entschieden. Und habe es bis heute nicht bereut.

Ihr Buch „Deutschlandtour: Auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält – Ein politischer Reisebericht“ ist eine Reise quer durch das Land, die letztendlich doch zu der Frage führt: Wer gehört dazu? Wenn Sie an Ihre Kindheit und Ihr Aufwachsen in einem deutsch-pakistanischen Elternhaus im Alten Land zurückdenken, wie hat sich Ihr persönliches Verhältnis zu Deutschland seitdem entwickelt oder verändert?

Ich bin in einem norddeutschen Dorf aufgewachsen, im niedersächsischen Hollern-Twielenfleth, vor den Toren Hamburgs. Das war, zumindest in meiner Kindheit, ein ziemlich weißes Umfeld mit kaum Zugewanderten. Ich habe das aber nie als Problem empfunden. Meine Familie war eine der wenigen Ausländer im Ort, und im Kindergarten und in der Schule gehörte ich dazu. Heute höre ich oft, dass Leute mit Migrationsgeschichte sagen, sie hätten sich in Büchern, Filmen et cetera nicht repräsentiert gefühlt. Das war bei mir nie der Fall. Ich bin groß geworden mit der Vorstellung, dass Herkunft, Hautfarbe, Religion keine Rolle spielen sollten für das Miteinander. Im Großen und Ganzen war das auch so. Aber mir war recht früh schon klar, dass das nicht überall so ist. Die rassistischen Übergriffe und Gewalttaten in den Neunzigerjahren politisierten mich, den ohnehin politisch interessierten Jugendlichen, noch mehr. Dass heute allerdings auf der einen Seite Leute einem das Deutschsein in Abrede stellen, von „echten Deutschen“ und „Passdeutschen“ reden, und auf der anderen Seite sich Leute in irgendwelche identitätspolitischen „Communities“ flüchten und von „Allys“ reden und sich nach Hautfarbe und Herkunft abgrenzen und anderen „kulturelle Aneignung“ vorwerfen wegen der Musik, die sie machen, wegen der Kleidung, die sie tragen oder wegen einer Frisur, und die es „problematisch“ finden, wenn ein alter, weißer Mann ein Gedicht einer jungen schwarzen Frau übersetzt, finde ich grotesk. Ich kann damit nichts anfangen und mache da auch nicht mit. Wenn mir jemand so kommt, ziehe ich meinen Kimono an, trage dazu Sombrero, tanze Khatak und esse dabei Grünkohl mit Pinkel.

Perfekter Übergang, danke. Denn bereits in „Grünkohl und Curry“ erzählen Sie von der Geschichte Ihrer Einwandererfamilie. In „Deutschlandtour“ begegnen Sie wiederum Menschen, die Ihnen wie Sie sagten die Zugehörigkeit absprechen: Es sind doch eigentlich doch die einfache Fragen: „Wo kommen Sie her, wollen Sie irgendwann mal wieder zurück in die Heimat, Sie sprechen aber gut Deutsch…“. Wie prägt Ihre eigene Migrationsgeschichte Ihre Sicht auf das aktuelle politische Klima – und auf „Konzepte“ wie Heimat oder Integration?

In dem Dorf, ich dem ich groß geworden bin, in den Schulen, die ich besucht habe, und auch später bei der Bundeswehr, wo ich eine Offizierslaufbahn bei der Marine eingeschlagen habe, habe ich eigentlich immer Dazugehörigkeit empfunden. Natürlich gab es überall mal Situationen, wo ich zu spüren bekam, dass ich andere Hautfarbe habe und einen fremd klingenden Namen, aber das war eher selten der Fall. Meine Familie und ich haben Ablehnung vor allem durch die Behörden zu spüren bekommen, durch die deutsche Bürokratie. Die Einbürgerung hat 16 Jahre gedauert, meine Eltern haben viele Jahre lang gekämpft dafür, dass wir deutsche Staatsbürger werden. Obwohl ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, wurde ich erst mit 16 Jahren Deutscher. Wir standen oft vor der Abschiebung, waren „geduldete Ausländer“, meinem Vater wurde willkürlich die Arbeitserlaubnis entzogen. Die Einwanderungspolitik der Achtzigerjahre war, freundlich formuliert, furchtbar.

Und heute?

Gut und klug und im Sinne Deutschlands ist sie auch heute nicht, aber immerhin ist man bemüht, es besser zu machen. Mich persönlich stört die Frage „Woher kommst du?“ nicht, im Gegenteil, in den meisten Fällen signalisiert sie Interesse. Die wahre Frage dahinter lautet doch: „Hey, du hast dunklere Haut, das ist hier (noch) nicht so üblich, du hast also Wurzeln irgendwo anders, darf ich fragen, wo? Ich interessiere mich nämlich für deinen Lebensweg.“ Oft kommen über diese Frage spannende Gespräche zustande. Ich frage oft selbst zuerst und erfahre dann von Vorfahren in Ostpreußen und Böhmen und Schlesien, höre von Flucht und Neuanfang. Aber klar, manchmal schwingt in der Frage auch ein „Wann gehst du wieder zurück?“ oder ein „Bilde dir ja nicht ein, hierherzugehören!“ mit. Dann finde ich aber schon die passenden Worte. Und wenn mich jemand für mein gutes Deutsch lobt, lobe ich überschwänglich und unter Verwendung des Konjunktivs und komplexer Satzstrukturen zurück für das ebenfalls hervorragende Deutsch des Lobenden! Meist ist dann peinliches Schweigen und die Leute kapieren’s: Man muss nicht blond und blauäugig sein und Adolf heißen, um gut Deutsch sprechen zu können.

Aber klar, ich bin jetzt ein bisschen gemein: Das Lob kommt ja aus der Erfahrung, dass nicht so viele Leute, die als fremd wahrgenommen werden, akzentfreies Deutsch sprechen. So wie man zunächst eine Sekunde lang sich vielleicht wundert, wenn ein Schwarzer tiefes Bayerisch redet oder jemand, den man äußerlich vielleicht in China verortet, Plattdeutsch schnackt. Ich nenne die deutsche Sprache übrigens meine Heimat, und vom Konzept Integration halte ich sehr viel: Da ist zuerst einmal die Sprache, die zu lernen ich allen rate, die hier dauerhaft leben wollen. Aber natürlich zählen dazu auch unsere hiesigen Werte und Normen.

Mit „Post von Karlheinz“ und „Auf sie mit Gebrüll“ haben Sie gezeigt, wie man Hass mit Haltung begegnet… und mit Ironie. Doch auf Ihrer Fahrradreise suchten Sie nicht die Konfrontation, sondern das Gespräch – welche Erkenntnisse haben Sie daraus gezogen?

Ach, ich suche nie nur die Konfrontation und ich suche nie nur das verständnisvolle Gespräch. Sondern zum guten Miteinander gehört beides. Humor hilft einem, so manches besser zu ertragen. „Humor ist der Knopf, den man drückt, damit einem nicht der Kragen platzt“, hat Ringelnatz gesagt. Eine wahre Erkenntnis.

In der Tat…

… aber wenn man den Leuten auch mal zuhört, sie ernst nimmt, nachfragt, nicht gleich böse ist, wenn sie mal etwas raushauen, was einem überhaupt nicht passt, sondern versucht zu verstehen, was sie eigentlich meinen, lernt man viel über den Seelenzustand unserer Gesellschaft. Und auch, wenn es wie eine banale Erkenntnis klingt, ist doch wichtig zu kapieren: Das sind alles Menschen, und ihre Sorgen und Nöte, so albern sie von außen vielleicht erscheinen mögen, sind für sie doch real und lebensbeeinflussend. Das muss man ernst nehmen und versuchen, vernünftig darüber zu reden. Klappt nicht immer, aber oft. Und was ich auch gelernt habe bei meiner Fahrradreise: Es ist immer besser, direkt mit den Menschen zu sprechen, von Angesicht zu Angesicht, als im Internet zu kommunizieren.

Viele junge Menschen mit Migrationsgeschichte sehen sich heute einem verstärkten Rechtsruck, Alltagsrassismus oder medialen Debatten über „Remigration“ ausgesetzt. Als junger Mensch haben Sie das vielleicht auch schon oder anders erlebt. Mich interessiert, wie Sie früher damit umgegangen sind und was Sie aus ihrer Erfahrung heraus heute der nächsten Generation mitgeben könnten.

In den Neunzigerjahren habe ich das massiv erlebt. Da brannten Häuser, wurden Menschen ermordet. All die rechtsextremistischen Verbrechen, Solingen, Hoyerswerda, Hünxe, Mölln, Rostock-Lichtenhagen, Eberswalde und so weiter, haben sich in mein Hirn eingebrannt. Als ich das alles mitbekam als Teenager, hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich möglicherweise meines Lebens nicht mehr sicher bin in meinem eigenen Land, und das nur wegen meiner Hautfarbe. Das hat mich sehr politisiert. Ich habe mir damals vorgenommen, dagegen anzukämpfen. Das kann ich jungen Menschen heute auch raten: Mischt euch ein, redet mit, nehmt teil an der Gesellschaft. Das bedeutet aber auch: Fühlt euch als Teil dieser unserer Gesellschaft! Flüchtet nicht in irgendwelche Gruppen, die nach Hautfarbe, Herkunft, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung differenziert! Sondern lasst uns als gemeinsames Wir verstehen! Und genauso wichtig: Nehmt nicht jede „Woher kommst du?“-Frage krumm, seid sparsam mit dem Rassismusvorwurf, verwendet ihn nur dort, wo er wirklich angemessen ist, sonst wird die Waffe recht schnell stumpf. Wenn alles Rassismus ist, ist nichts Rassismus. „Woher kommst du?“ ist bisweilen etwas unsensibel, vor allem wenn auf die Antwort: „Aus Hollern-Twielenfleth!“ nachgebohrt wird: „Ja, aber woher kommst du wirklich?“, aber als Rassismus würde ich das nicht bezeichnen.

Sie haben oft humorvoll, manchmal auch sarkastisch Ihre Rolle als „Migrant“ in Deutschland kommentiert, etwa im „Kalifat-Tagebuch“ oder im „Kalifatskochbuch“. In „Deutschlandtour“ klingen Ihre Töne leiser, ich finde manchmal fast melancholisch. Hat sich Ihr Blick auf Deutschland verändert oder Ihre Erwartung, gehört zu werden?

Das höre ich oft. Manchmal sagen mir Leute auch, meine politische Haltung habe sich verändert. Ich habe lange darüber nachgedacht und komme für mich zu dem Ergebnis: Nein, im Wesentlichen hat sich meine Haltung nicht verändert. Ich habe mich politisch immer in der Mitte verortet, in manchen Themenfeldern eher links, in anderen eher rechts. Ich war vor Beginn meiner journalistischen Karriere in der FDP, weil ich Politik von innen kennenlernen wollte und den Liberalismus eine gute Sache finde. Mein Politiklehrer hatte zu mir gesagt, um wirklich etwas zu lernen, sollte ich zu einer kleinen Partei gehen, da würde ich sofort mitmachen und Verantwortung übernehmen dürfen. Ich hatte mir damals auch die Grünen angeschaut, war bei Veranstaltungen von denen. Aber ich komme ja aus dem Landkreis Stade, in Hollern-Twielenfleth stand an der Elbe das Kernkraftwerk Stade, und die Grünen waren damals eine monothematische Partei: Alles war Anti-AKW. Dagegen habe ich nichts, nur interessiert mich das Thema nicht so sehr. Also entschied ich mich für die FDP, die damals noch eine wirklich liberale Partei war mit tollen Debatten über Bürgerrechtsfragen und Freiheitsrechte. Vor Beginn meiner journalistischen Laufbahn bin ich dann, wie angekündigt, ausgetreten.

Und ich war sechs Jahre in der Bundeswehr, ein eher konservativer Laden. Ich habe mich dort alles in allem wohl gefühlt. Meine politische Haltung ist eigentlich ganz einfach und war immer diese: Sei gegen Extremismus und gegen Ideologie, höre dir alles an, versuche, Kompromisse zu finden, setze dich immer für die größtmögliche Freiheit des Einzelnen ein, aber setze Grenzen dort, wo die Freiheit des einen die Freiheit des anderen einschränkt. Und gib Dummheit keine Bühne. Letzteres ist tatsächlich ein großes Problem unserer heutigen Zeit, in allen Lagern: Dummheit ist stolz geworden und betritt laut die Bühne. Infolge eines seltsamen Inklusionsverständnisses widersprechen viel zu wenige. Das erklärt, warum heute mehr denn je die größten Idioten politische Macht bekommen können.

Sie schreiben über Brüche, Zwischentöne, über eine Gesellschaft, die sich manchmal selbst fremd wird. Was macht für Sie in diesen Zeiten eine gute Streitkultur aus – und wie kann sie gelingen, ohne dass Menschen mit Migrationsgeschichte immer wieder ihre Existenz rechtfertigen müssen?

Der Philosoph Hans-Georg Gadamer sagte: „Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte.“ Das fasst ziemlich gut zusammen, was eine gute Streitkultur ausmacht: der Möglichkeit eine Chance zu geben, dass er andere Recht hat und du selbst nicht. Recht hat auch nicht der, der am lautesten schreit. Auch die Mehrheit hat nicht immer Recht, das wird, wenn man von Demokratie redet, oft missverstanden, denn natürlich gibt es, siehe Tocqueville, eine „Tyrannei der Mehrheit“, Minderheitenrechte müssen immer mitgedacht werden. Im Wesentlichen macht eine gute Streitkultur aus, was schon seit Jahrtausenden gilt: Argument, Gegenargument, Austausch von Gedanken, Wettstreit der besten Ideen, am Ende: im Idealfall ein Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können. Gelegentlich höre ich, das sei heute nicht mehr so, aber wer sagt das? Gestalte ich nicht mit? Ich sage: Doch, das ist heute immer noch so.

Hinzu kommt, dass in der heutigen Zeit viele Leute verlernt haben, was Meinungsfreiheit ist. Viele glauben, Meinungsfreiheit bedeutete Widerspruchsfreiheit. Aber niemand ist geschützt vor Kritik. Wenn jemand Quatsch schreibt oder sagt, muss er oder sie sich eben anhören, dass er oder sie Quatsch schreibt oder sagt. Was Ihre Frage nach Menschen mit Migrationsgeschichte angeht: Ich glaube, das wird sich mit der Zeit ändern, je normaler es wird, dass Menschen wie wir Teil dieser Gesellschaft sind. Vieles hat sich ja schon in den vergangenen Jahren geändert. Und es wird immer auch Entwicklungen geben, die für Spannungen sorgen werden und wo Menschen wie wir in Positionierungszwang stehen werden. Das tun aber viele Ostdeutsche, denen unterstellt wird, alle Rechtsextremisten zu wählen, auch. Oder Menschen aus der Türkei, von denen angenommen wird, dass sie alle einen dauerbeleidigten Autokraten wählen. Auch wenn’s anstrengend ist, da hilft nur: reden.

Gab es auf Ihrer Bundestour einen Moment, der für Sie sinnbildlich war – für das, was dieses Land ausmacht, was es zusammenhält oder… was ich interessant fände: was es gerade verliert?

Ich hatte so viele Begegnungen, dass ich nicht den einen Moment benennen kann. Alles in allem ist mein Eindruck: Wir jammern viel, sehen alles pessimistisch, fürchten uns vor Veränderung – die Stimmung ist schlechter als die Lage. Unterm Strich geht es uns, jedenfalls den meisten, gut. Es Fehlt an Leichtigkeit, an Zuversicht, an Hoffnung. Klar, wenn man ständig liest und hört: „Uns wird es nicht mehr so gut gehen wie unseren Eltern!“, dann kann schon schlechte Laune aufkommen. Andererseits: Wenn das bedeutet, dass man nicht mehr zwei Autos vorm eigenen Haus stehen hat, sondern sich vielleicht eins mit den Nachbarn teilen muss, und dass man nicht mehr zweimal im Jahr einen Fernurlaub machen kann, sondern nur noch einmal im Jahr einen Strandurlaub in Cuxhaven, denke ich: Ach Gottchen! Was mir ebenfalls vor Augen geführt wurde: wie viele hilfsbereite, tolle Menschen es doch gibt, die sich für andere engagieren. Das ist schon ziemlich großartig. Und die großartigen Dinge sind gar nicht so schwer zu finden. Wir schauen nur oft nicht mehr hin oder wissen sie nicht mehr zu schätzen. Vielleicht habe ich diese Sicht aber auch, weil ich viele Jahre in Ländern gelebt habe, wo es vielen Menschen wirklich schlecht geht.

Sie sprachen es an, haben in Pakistan gelebt, sie wissen demnach wie die Menschen dort ticken. Wie wird der Konflikt mit Indien dort gesehen und wie gefiltert ist das, was wir durch westliche Medien von diesem Konflikt mitbekommen?

Bekommen wir in den westlichen Medien überhaupt etwas davon mit? Hier wird doch nur davon berichtet, wenn es mal wieder kurz vorm Atomkrieg steht. Ansonsten betreiben wir Nabelschau. Das ist aber in Pakistan und Indien ja auch nicht anders, schauen Sie mal in die dortigen Medien: Was bekommen die Menschen von Ereignissen jenseits ihrer eigenen Region mit? Fast nichts. Den meisten einfachen Menschen in Pakistan, die ihr Auskommen haben, mit Mühe die Bildung ihrer Kinder finanzieren, nie verreisen, habe ein ziemlich verzerrtes Indien-Bild. Das ist der große, böse, unbekannte Feind. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich früher oft in Indien war, fragen sie mit einem schaurig-furchtsamen Interesse: „Wie ist es dort?“ Und wenn ich dann sage: „Och, das unterscheidet sich, was das Stadtbild, die Geräusche, die Gerüche, wie die Menschen aussehen und leben angeht, kaum von Pakistan!“, können sie es oft kaum glauben. Verrückt, oder?

… absolut.

… denn das war ja alles mal eins, vor der Teilung des Subkontinents 1947, und viele Familien – wie übrigens meine – sind Teilungsfamilien, sind also sowohl in Indien als auch in Pakistan verwurzelt. Und doch sehen viele Pakistaner Indien als den unbekannten bösen Feind. Das wird vom pakistanischen Militär natürlich befördert, denn der Feind Indien ist Existenzberechtigung für die Generäle und ihre große Macht und ihr Verfügen über den größten Teil des Staatshaushalts.

Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und mit Ihren Antworten zum Nachdenken anregen!

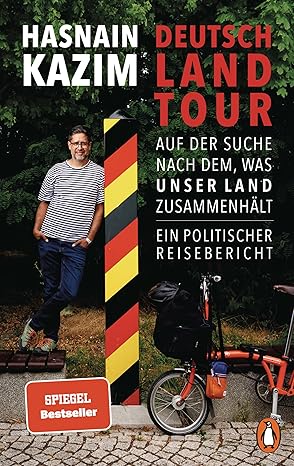

Inhalt: Ein Mann, ein Land, ein Fahrrad – Hasnain Kazim unterwegs, auf der Suche nach der deutschen Seele: Hasnain Kazim zieht aus, sein Land zu erkunden. Mit seinem Lieblingsverkehrsmittel, dem Fahrrad, macht er sich auf, ein aktuelles Deutschlandporträt zu zeichnen. Was eint die Menschen, was trennt sie? Kazim radelt entlang von Elbe, Ruhr, Rhein, Oder/Neiße, Neckar und Donau und lässt dem Zufall Raum. Er trifft unterschiedliche Menschen, spricht mit ihnen über ihr Leben in diesem Land: Worüber darf man eigentlich noch lachen? Was ist Heimat? Das Buch ist auch eine Selbstverortung: Von einigen wird Hasnain Kazim regelmäßig sein Deutschsein abgesprochen. Wann und wie also gehören Menschen hierhin? Was ist Diversität? Kann man mit Wohlwollen und Zugewandtheit nicht doch mit allen reden, sie vielleicht sogar versöhnen und Gräben überwinden? Eine Fahrradtour in dem Versuch, mit der Kraft des Wortes zu verbinden. Und die deutsche Seele zu ergründen.

Ein tolles Interview, Herr Kazim, Sie bringen die Dinge auf den Punkt. Dennoch zwei Anmerkungen:

1) Sie kritisieren ausdrücklich, dass Menschen sich „in irgendwelche Gruppen, die nach Hautfarbe, Herkunft … differenziert“ zurückziehen würden. Diese Aussage ist (womöglich bewusst) provokativ – und deswegen problematisch, weil sie nicht ausreichend anerkennt, warum solche Communities überhaupt entstehen (z. B. als Schutzraum, Identität oder Gegenströmung) und dass Differenzierung nicht immer Rückzug, sondern gelegentlich Selbstermächtigung sein kann.

2) Sie warnen davor, den Begriff „Rassismus“ inflationär zu verwenden („Wenn alles Rassismus ist, ist nichts Rassismus“). Das ist insofern wichtig, als eine präzise Sprache nötig ist. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass damit reale und systemische Formen von Diskriminierung relativiert oder bagatellisiert werden, wenn zu schnell gesagt wird „das ist dann halt kein Rassismus“ – dies kann und wird schnell von rechten Parteien oder Organisationen instrumentalisiert werden.

Vollkommen richtig, in den westlichen Medien bekommen wir von Indien nur dann etwas mit, wenn ein Flugzeug abstürzt, ein 12-jähriges Mädchen mit einem Hund verheiratet wird oder irgendwelche Pseudoexperten uns immer und immer wieder dasselbe erzählen, welch grosses Potenzial in Indien steckt und dass Deutschland einen Chance darin erkennen muss.

Wann denken wir medial einen Schritt weiter? Deswegen ein Lob an dieser Stelle an theindernet, oder das Südasienmagazin die auch mal einen kritischen Blick auf die Politik werfen und nicht so wie Indien Aktuell oder diese ganzen Social Media Gruppen eine „positive Berichterstattung“, besser gesagt regierungskonform und vollkommen undifferenziert veröffentlicht.